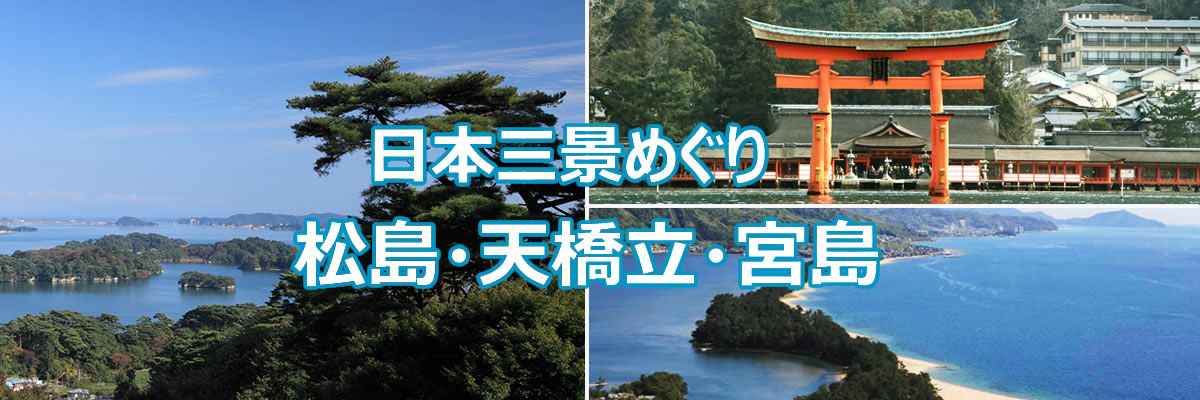

日本三景の旅

江戸時代のはじめ、全国を行脚した儒学者の林春斎(はやし しゅんさい)が「日本国事跡考(にほんこくじせきこう)」において、卓越した三つの景観としたのが、日本三景です。

「松島」「天橋立」「宮島」は海の青と松の緑が対象の妙をなし、その美しさは人々の心の琴線に触れます。海に囲まれた国、日本を象徴するこれらの絶景は、まさに天が我々に与えてくれた自然の恩恵といえます。古き時代から数々の歴史の表舞台に登場すると共に、和歌や文学にも登場してきた日本三景は、誰もが一度は訪れてみたい憧れの地であり、いつの世も変わることなく人々を魅了する、日本人の旅の心の原点です。

松島は「日本三景」の一つとして日本を代表的する観光地で、年間300万人以上が訪れています。陸地からの壮大な眺めに加え、遊覧船に乗って海からの絶景と感動を味わうことができます。 春は桜、夏は海水浴、秋は紅葉、冬は雪景色と、どの季節に訪れても飽きることはありません。古くには「奥の細道」で有名な俳諧師・松尾芭蕉や戦国武将・伊達政宗公も愛したと言われる松島ですが、 現代においても人々の心をつかみ、安らぎの時間と空間を与えてくれています。

■観光案内ガイド

松島(宮城県)

- タイプ:部屋指定なし/1泊2食付き(夕・朝)

- チェックイン:14:00/チェックアウト:11:00

- 設備:大浴場・露天風呂・駐車場あり

- アクセス:仙台空港→私鉄仙台空港アクセス線仙台空港駅から仙台駅下車→JR仙石線石巻行き松島海岸駅下車→徒歩約15分またはタクシー約3分

- 所在地:〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島犬田10-76

- 公式サイト:https://www.taikanso.co.jp/

日本三景のひとつ、天橋立は知恩寺のある文珠地区から赤い橋の廻旋橋(小天橋)と青い橋の大天橋を渡った、その先にあります。 白い砂浜と青松が続く一本道は、深い青の宮津湾と穏やかな内海である阿蘇海のきらめきも相まって、とても美しく、そして神秘的です。 「丹後国風土記」によると、国を造った天上の神イザナギが地上の神イザナミのもとに通うために作った、大きく長い梯子「天の椅立(はしだて)」が寝ている間に倒れ伏して誕生した、と記されています。 砂嘴(さし)という独特の地形が、太古の昔から人々のロマンを刺激し、龍や羽衣など数々の伝説に彩られ、それを裏付けるかのように神秘的なストーリーがそこかしこに散らばっています。

■観光案内ガイド

天橋立(京都府)

- タイプ:部屋指定なし/1泊朝食付き

- チェックイン:15:00/チェックアウト:10:00

- 設備:大浴場・温泉・露天風呂・駐車場あり

- アクセス:私鉄京都丹後鉄道天橋立駅→徒歩約1分

- 所在地:〒626-0001 京都府宮津市文珠310

- 公式サイト:https://www.amanohashidate-htl.co.jp/

宮島は、太古からその山容に霊気が感じられたところから、周辺の人々の自然崇拝の対象となっていました。嚴島神社は、社伝によると推古元年(593年)に佐伯部(さえきべ)の有力者であった佐伯鞍職(さえきくらもと)により現在の場所にご創建されたと伝えられています。 満潮時には、海に浮かぶように見える嚴島神社ですが、潮の干満を利用した設計は、海上木造建築物としては例がなく、国際的にみても非常に珍しいものです。 宮島のおすすめスポットとして、宮島水族館や紅葉谷公園(秋季限定)、広島名物の牡蠣なら「牡蠣屋」、もみじ饅頭なら「紅葉堂 本店」などがあります。

■観光案内ガイド

宮島(広島県)

- タイプ:部屋指定なし/1泊(朝食なし)

- チェックイン:15:00/チェックアウト:10:00

- 設備:大浴場・無線LAN・駐車場あり

- アクセス:JR山陽新幹線広島駅→JR山陽本線岩国行き約30分宮島口駅下車→船宮島航路宮島行き約10分宮島桟橋下船→徒歩約20分またはタクシー約4分

- 所在地:〒739-0588 広島県廿日市市宮島町967

- 公式サイト:http://www.miyajimaseaside.com/

お問合わせ

大阪支店

月-金:09:00~19:00

土日祝:10:00~17:00

〒598-0093大阪府泉南郡田尻町

りんくうポート北5番6